被リンクの意味

被リンクというのは他のドメインのサイトからリンクを張ってもらうという意味です。Googleは被リンクが多いページやそうしたページがあるサイトは人気があると判断して検索順位を上げる傾向があります。

今日のGoogleでも被リンクがされているサイトの方がそうでない場合よりも上位表示される傾向があります。

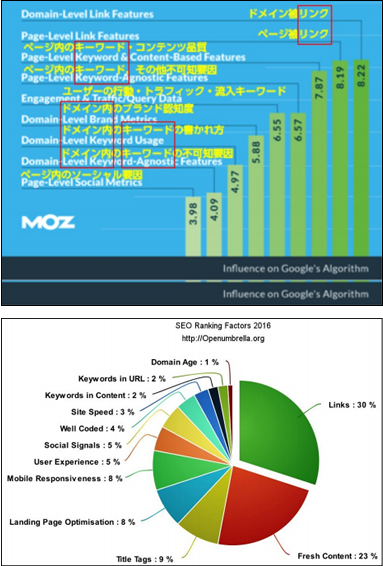

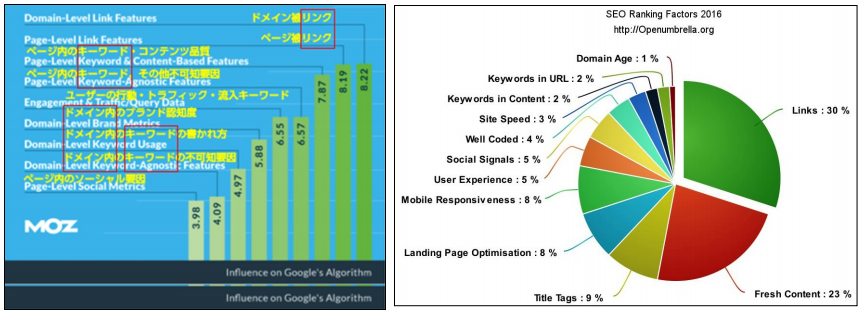

下の図は米国の大手SEO会社が発表している検索順位決定要因です。

どちらも筆頭に出てくる要因は被リンクとなっています。このように被リンクを自社サイトに対して増やすというのはGoogle上位表示には不可欠なことになっています。

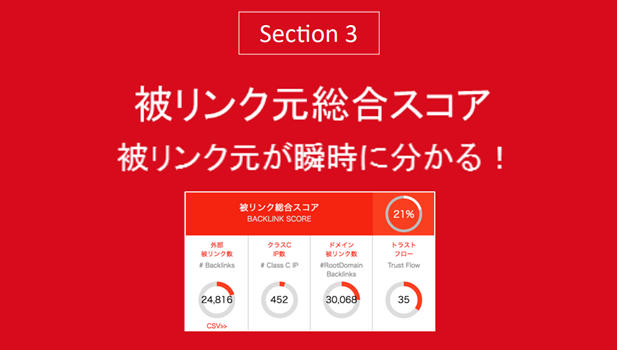

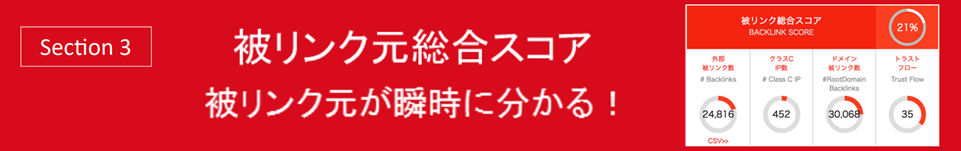

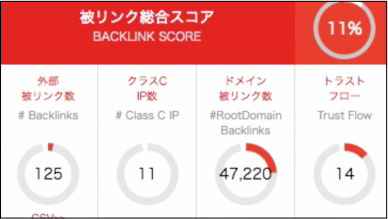

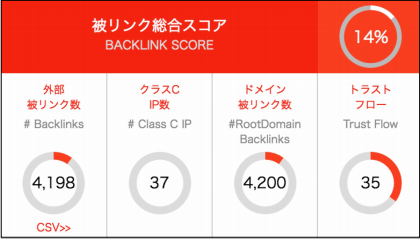

被リンク総合スコアの見方

被リンク総合スコアは100点満点のスコアで良質な被リンク元があればあるほどスコアは100点に近づきます。

このスコアが高いとGoogleで上位表示されやすくなります。

被リンク総合スコアはどのようにして算出されるのか?

ただし、被リンク総合スコアは、がむしゃらに自社サイトに対する被リンクを増やしても高くはなりません。

良質な被リンクを集めないと被リンク総合スコアは決して高まることはありません。これはGoogleも同じです。良質な被リンクを集めることが今日のSEO成功の鍵になります。

被リンク総合スコアは次の

1、外部被リンク数

2、クラスC IP数

3、ドメイン被リンク数

4、トラストフロー

の4つのマジェスティックSEO社が提供するデータによって算出されます。

1、外部被リンク数

外部被リンク数というのはSEOスコープの調査結果に表示されたWebページに対して他のドメインのサイトからどのくらいリンクされているかを意味します。

例えば www.suzuki.com/shouhi.htmlというページがSEOスコープの調査結果に表示されている場合、

www.suzuki.com/shouhi.htmlというページにwww.aaa.comとwww.bbb.comというサイトがリンクを張っている場合、

www.suzuki.com/shouhi.htmlの外部被リンク数は2になります。

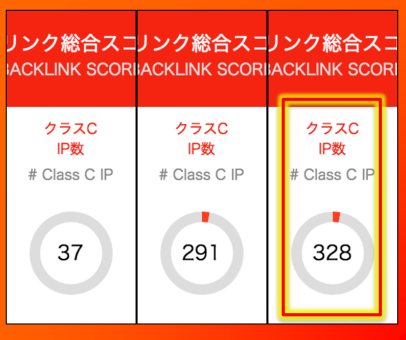

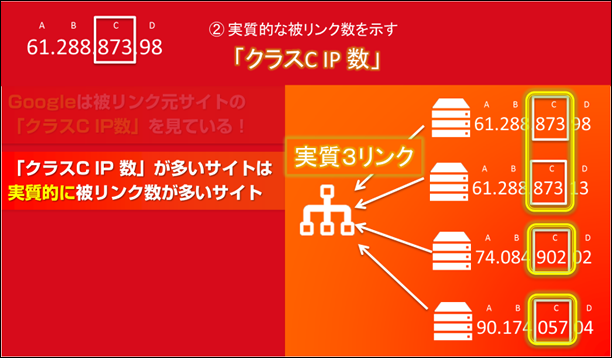

2、クラスC IP数

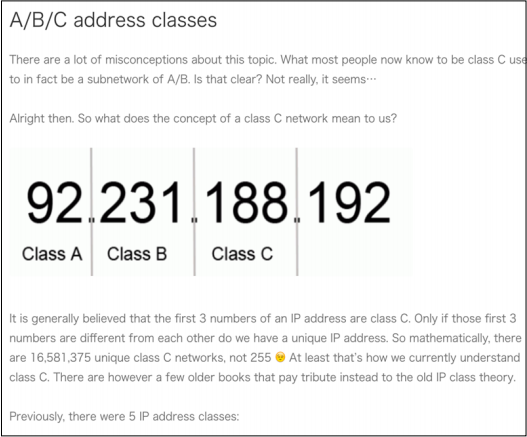

IPアドレスというのは4つのグループから成る数字の組み合わせを「.」(ドット)で区切ったものです。

【IPアドレスの例】

115.146.61.18

214.390.949.18

IPアドレスは数字の羅列であり覚えることが困難なためドメイン名が考案されIPアドレスにドメイン名を対応させて覚えやすくする取り決めが実施されました。

【IPアドレスとドメイン名を対応付けた例】

182.22.40.240 = http://www.yahoo.co.jp

54.240.248.0 = http://www.amazon.co.jp

IPアドレスの数には限りがあり、全国各地にあるレンタルサーバー会社やサーバーを所有している会社・団体にはそれぞれ少数のIPアドレスが割り振られています。

Google等の検索エンジンはサイトへのリンクを評価する際にたくさんのドメイン名のサイトからリンクをされているサイトを基本的には高く評価します。

しかし、検索エンジンが見ているのはドメイン名だけではなく、ドメイン名とひも付けがされているIPアドレスもです。

1つのIPアドレス、例えば

182.22.40.240というIPアドレスに

http://www.aaaaa.co.jp

というドメインだけなく

http://www.bbbbb.co.jp

http://www.ccccc.co.jp

というように複数のドメイン名をひも付けている場合、

http://www.aaaaa.co.jp

http://www.bbbbb.co.jp

http://www.ccccc.co.jp

の3つのドメイン名のサイトからリンクがされていてもそれら3つのドメイン名は全て182.22.40.240という同じIPアドレスにひも付けがされているので3つのドメイン名からリンクがされているとはGoogleは評価をしません。IPアドレスが同じだということは同じ運営者が運営しているサイトからのリンクでしかないと判断するからです。検索エンジンが高く評価するのは同じ運営者が運営する複数のサイトからのリンクではなく、複数の運営者のサイトからのリンクです。

理由は、そうすることによってより多くの企業や人が支持、推薦するサイトが検索結果の上位に表示されやすくなるからです。

こうした理由から、自社サイトの検索順位を上げるためにサーバーを借りてそこに複数の別ドメインのサイトを開きそれらから上位表示を目指す自社サイトにリンクを張るという支持や推薦のためではないリンクを自作自演することは順位アップにはほとんど貢献しなくなりました。

サイト運営者は自作自演の「形だけのリンク」ではなく、他人から紹介をしてもらうための「真実のリンク」を集めなくてはならないのです。

また、IPアドレスだけを分散してもGoogleはその被リンクを他人のサイトからの被リンクであるとはすぐに信じません。

IPアドレスは4つのグループから作られており左から順番にクラスA、クラスB、クラスC、クラスDというようにグループ名がつけられています。クラスCが異なったIPアドレスを1つの企業が入手するのは困難な状況です。そのためクラスCの数字が異なっているということは別の企業が持っているIPアドレスの可能性が高いのでクラスCレベルでIPアドレスが分散されたサイトからのリンクを見るようにしています。この数値がSEOスコープの調査結果に表示される「クラスC IP数」のことです。

こうした理由からクラスC IP数の数が多ければそれだけたくさんの企業や人が支持、推薦するサイトであるとGoogleは認識してそのサイトの検索順位を高めます。

ですので単にたくさんのドメインのサイトからリンクされるのではなく、たくさんのIPアドレスのサイトからリンクされるのでもなく、クラスCの数字が異なったIPアドレスのサイトからリンクを張ってもらうよう努力する必要があります。

これは他人のサイトからのリンクだけに限ったことではありません。

現実社会ではなかなか他人は自社のサイトにリンクを張ってくれるものではありません。人が他人のサイトにリンクを張るには理由があります。そのほとんどの理由はコンテンツが良いからリンクをしたい、または信頼できる企業や個人のサイト、またはブログだからリンクを張りたいという理由です。

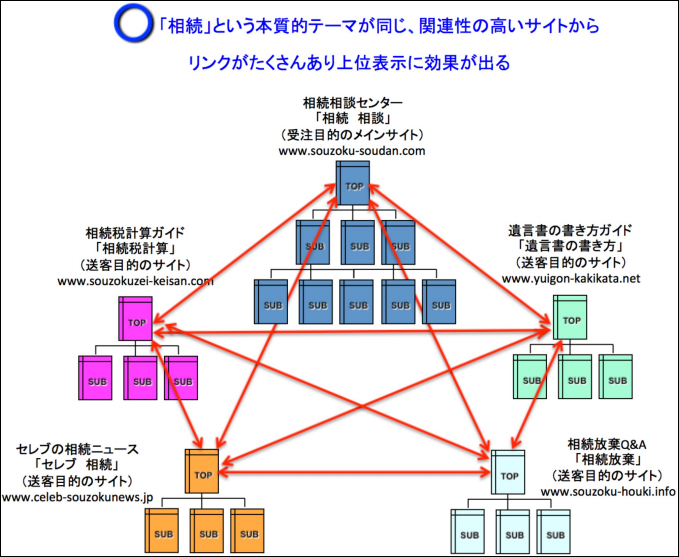

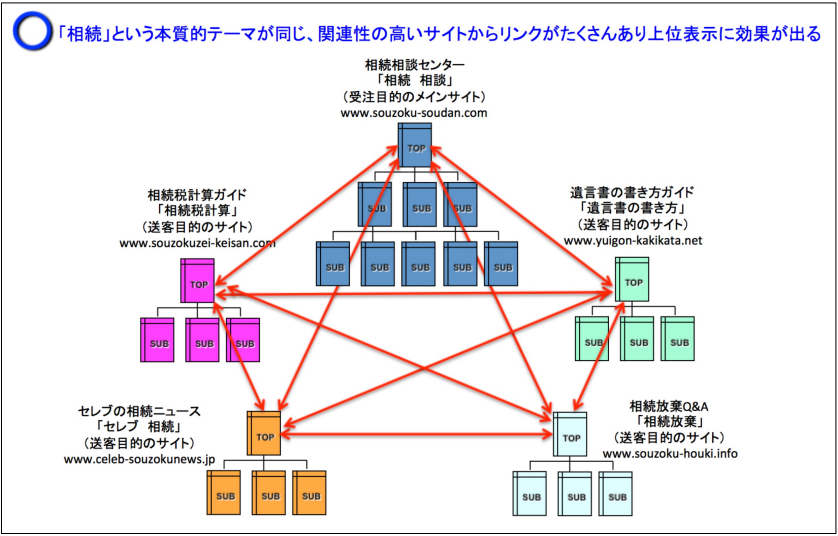

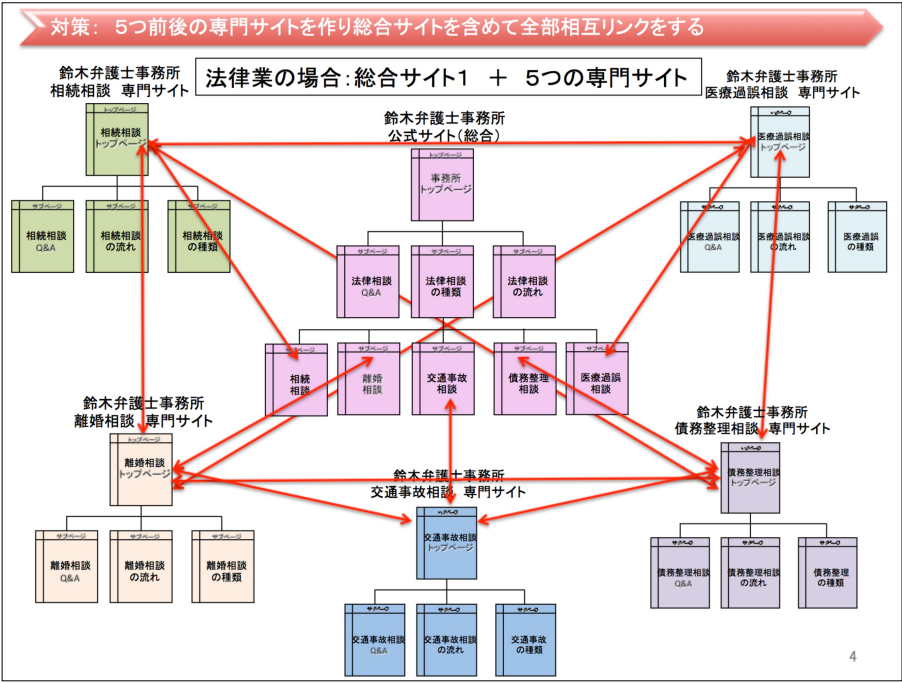

現状、自社サイトにそうした良いコンテンツが無い場合や、信頼できるサイトではない場合はそうしたサイトになるための努力をする必要があります。しかし、それをしながらもう一つのことをすべきです。それは、関連性の高いテーマのサイトを別ドメインで開き、そのドメインを目標サイトとは異なったIPアドレス、それとクラスCレベルのIPアドレスが異なったサーバーに置いて、そこから目標サイトにリンクを張ることです。

ただし、目標サイトのテーマとそっくりなテーマのサイトを作るのではなく、図のように全く同じテーマというのではなく、関連性をある程度もったサイトを作るのです。

しかもそれらの関連性の高いサイトは怪しいSEO目的だけのサイトというのではなく、ユーザーにメリットのある情報を提供する役立つ情報サイトか、自社が取り扱っている関連性のある商材の専門サイトを作るのです。

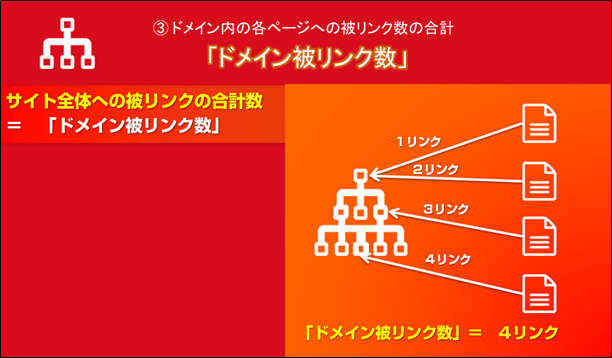

3、ドメイン被リンク数

被リンク総合スコアを決める3つ目の数値が「ドメイン被リンク数」です。ドメイン被リンクというのは特定のドメインのサイトにあるページへの被リンクの合計数です。

例えば www.suzuki.com/index.htmlというページがSEOスコープの調査結果に表示されている場合、

www.suzuki.com/index.htmlというページにwww.aaa.comがリンクを張っていて

www.suzuki.com/shouhin.htmlというページにwww.bbb.comがリンクを張っていて

www.suzuki.com/aboutus.htmlというページにwww.ccc.comがリンクを張っていて

www.suzuki.com/blog/というページにwww.ddd.comがリンクを張っている場合、

www.suzuki.com/index.htmlが置かれている

www.suzuki.com というサイトのドメイン被リンク数は4になります。

ドメイン被リンク数の数値には2つの見方があります。

1つは、ドメイン被リンク数がライバルサイトよりも多いかどうかです。ライバルよりも多ければ上位表示しやすくなり、少なければ不利になります。

何故そうかというと、人気のあるサイトほどそのサイトの中にある特定のページだけにリンクが張られることは少なく、ほとんどの場合、そのサイトの中にある様々なページに他のサイトからリンクが張られるからです。

例えばディズニーランドのサイトならばトップページばかりにリンクが張られることはなく、サイトの中にあるミッキーマウスのページにも他のサイトからリンクが張られ、入場料の詳細があるページもリンクが張られているはずです。

そうしたサイトはたくさんの人たちがいろいろな目的でリンクを張るだけのコンテンツに多様性があり、高い品質があるものです。そうした原理を使ってGoogleはドメイン被リンク数の多いサイトは様々な理由で優れているはずだと考え、そのサイトを上位表示させようとするのです。

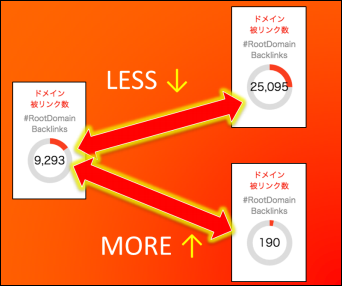

2つ目の見方は、ページ被リンク数とドメイン被リンク数の比率です。

ページ被リンク数とドメイン被リンク数がほとんど同じ場合、Googleはそのサイトを高く評価しなくなります。

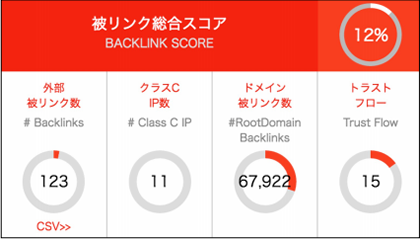

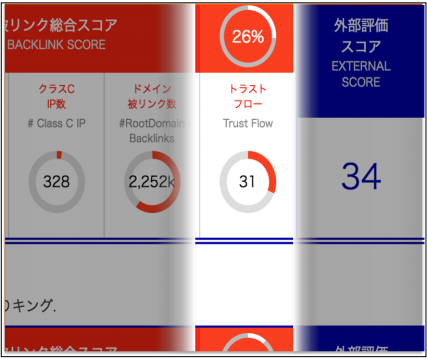

下の例を御覧下さい。これはある教育関連のキーワードで検索順位が不安定なサイトの調査結果です。

一番左側の「外部被リンク数」は検索でかかっているページへの「外部被リンク数」です。数値は4,198ですので4,198ページからリンクをされている比較的人気度が高いと思われるページです。しかし、その2つ右横の「ドメイン被リンク数」は4,200とあります。

外部被リンク数4,198ページ:ドメイン被リンク数4,200ページ

ということになりますが、大体1:1の比率です。これはとても不自然な比率です。

外部被リンク数4,198に対してドメイン被リンク数4,200ページということはこのサイトはほとんど検索にかかっているトップページにしかリンクがされていないということになります。実際にこのサイトのページ数をGoogleで site:http://www.■■■■■.jp というようにドメイン名の前に site: を入れてサイト内のページ数を調べると15ページしかありません。

一方同じキーワードで長年上位表示しているサイトの調査結果を御覧ください。(下図)

外部被リンク数123ページ:ドメイン被リンク数67,922ページ

比率としては123:67,922ですので、比率にかなりの開きがあります。

この長年上位表示しているサイトにはドメイン名の前に site: を入れてサイト内のページ数を調べると453ページもあります。そしてそのサイトにどのようなコンテンツがあるかを見てみるとかなりたくさんの初心者向けのお役立ち情報があります。

これらの2つのサイトを比較すると内容が薄いコンテンツが充実していないサイトほどドメイン被リンク数は少なく、ユーザーにメリットがあるコンテンツがたくさんあるサイトほどドメイン被リンク数が多いことがわかります。

こうした視点を持ち、外部被リンク数とドメイン被リンク数の比率の開きが多いサイトほどコンテンツが充実している傾向が高いのでそうしたサイトを見つけてサイトのいろいろなページを観察してどのようなコンテンツを提供しているのかを調べたほうが良いです。そうすることにより自社が参考にすべきコンテンツが充実しているサイトを見つけることが出来ます。そしてそれは生きた教科書として自社サイトの充実のために役立つサイトになるはずです。

以上が、ドメイン被リンク数をどのような視点で見ると良いのかについてですが、自社サイトのドメイン被リンク数が少ない場合はどうすれば良いのでしょうか?

ドメイン被リンク数が少ない場合の対策は:

(1)自社が運営する他のドメインのサイトやブログから目標サイトの下層ページにリンクを張る

→ ただし、意味もなく下層ページにリンクを張っても効果はありません。Googleは見せかけだけの下層ページへのリンク(ディープリンクと呼びます)を見抜くことが出来ます。そうしたリンクをユーザーがクリックして移動しているかをクッキー技術によって調べています。クリックされるためにはそのリンクをクリックするとユーザーがもっと知りたい情報が得られると期待できるものでなければなりません。そのためにはリンクテキストには好奇心をそそる書き方や内容を含める必要があります。

(2)無料で得られる情報やダウンロードできるデジタルコンテンツを配布する

→ 下層ページにこうしたお役立ちコンテンツがあればそのページにあるコンテンツを気に入ったユーザーがリンクを張ってくれることがあります。

(3)目標サイトのドメイン内にブログを設置してユーザーにメリットがあるブログ記事を投稿しソーシャルメディアで告知する

→ ユーザーにメリットがあるブログ記事ならばそれをFacebookやTwitter、はてなブックマークなどのソーシャルメディアを通じて知ったユーザーが自分の知り合いやユーザーにも見せたいと思いリンクを張ってくれることがあります。

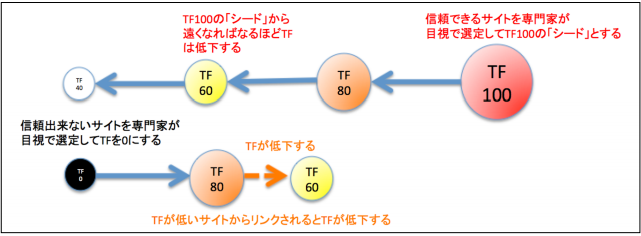

4、トラストフロー

トラストフローはマジェスティックSEO社が考案したサイトの信頼度を表す独自評価基準です。

トラストフローは100点満点のスコアで、次の2つの基準により決まります:

(1)信頼できるサイトにリンクを張っているサイトかどうか?

信頼出来るサイト、例えば政府や大学のサイトにリンクを張ると自分のサイトのトラストフローは上がります。ただし、それは信頼性が低いサイトにリンクを張っていない場合です。

(2)信頼できるサイトからリンクを張ってもらっているかどうか?

信頼出来るサイトから自社サイトにリンクを張ってもらうと自社サイトのトラストフローは上昇します。ただし、それは信頼性が低いサイトからリンクが張られていない場合です。

このようにトラストフローは信頼出来るサイトへの発リンク、信頼できるサイトからの被リンクを受けた時に上昇します。

そして信頼できないサイトへはリンクを張らない事、張っている場合は削除することと、さらには信頼できないサイトからリンクを張られることを避けることとすでに張られている場合はリンクを削除してもらうことによりトラストフローは上昇します。

つまり、信頼できるサイトとだけ関係を持ち、そうでないサイトとの関係を断つこと、拒むことにより上昇させることが出来ます。

マジェスティックSEO社は世界で最も信頼できるいくつかのWebサイトをトラストフロー100と設定しています。それらからリンクを張られたり、それらにリンクを張ると自社サイトのトラストフローが高まる仕組みを構築しました。

反対に世界で最も信頼できないスパムサイト複数に対してトラストフロー0と設定してそうしたサイトにリンクを張ったり、それらからリンクが張られると自社サイトのトラストフローは低下することになります。

このようにトラストフローは人間社会に例えると信頼性が高い仲間が多い人は信頼性が高い人の可能性があり、信頼性が低い仲間が多い人は信頼性が低い可能性が高いという人間社会の力学をモデルにしたものです。

そのため人間社会とどうよう付き合う仲間を急に変えることは困難なことでありトラストフローを偽装するのはGoogleが以前公開していたページランクを偽装するのに比べて格段に困難なことです。

信頼できるサイトとは?

ところでGoogleが規定する信頼できるサイトとはどのようなサイトのことなのでしょうか?

これまでの検証と各種情報を総合すると次のようなサイトが信頼できるサイトです:

(1)テーマに関連性があるサイト

→ 例えば、テニスに関するサイトにリンクを張っているサイトがテニスに関するサイトの場合を考えてみてください。通常自分がサイトを運営している場合、無関係のサイトにリンクを張ることはほとんどないことです。

サイト運営に熱心、つまりユーザーのために役立つ情報を提供しようとする人ほど、自社のサイトと関連性が高いサイトにリンクを張っているはずです。

自分のサイトでテニスに関する何かの情報を発信していて、もっと詳しくテニスのことをユーザーに知ってほしいという場合、その人が信頼できるテニスに関する情報を提供しているサイトを知っている場合、その人はそのサイトにリンクを張る可能性が高いはずです。

このように信頼できるサイトの運営者ほど誠実なサイト運営をしているため、関連性の低いサイトにはリンクを張らずに関連性が高いサイトにリンクを張る傾向が高いのです。

ということはその誠実なサイト運営者がリンクを張っているリンク先のサイトも信頼性が高い確率が高くなるという論理が成立します。

(2)権威のあるサイト

→ 権威のあるサイトとは特定の社会において人々の尊敬を集めているサイトです。代表的なものとしては政府のサイト、大企業のサイト、大学、研究機関、団体、マスメディアなどのサイトです。そうした組織はむやみに他者のサイトにリンクを張ることをしません。それでも他者のサイトにリンクしている張っているとしたら、リンクを張られているサイトはよっぽど重要な何かを持っているサイトであり信頼できるサイトではないかとGoogleは推測します。

どうすれば信頼性の高いサイトからリンクを張ってもらえるのか?

信頼性の高いサイトからリンクを張ってもらうには次のような方法があります。これを参考にして少しでも多くの信頼性の高いサイトからの被リンクを獲得してください。

(1)自社が運営する既存サイト、無料ブログからリンクを張る

(2)取引先、知人からリンクを張ってもらう

取引先の企業の中で取引先紹介ページを持っているところがあったらそこで紹介してもらえる可能性がる。

(3)大手ディレクトリへの登録

今日では、以前ほど効果は高くはないが:

① ヤフーカテゴリ ② クロスレコメンド ③ クロスメディアディレクトリ

などの大手ディレクトリに登録をするとリンクを張ってくれる。リンクを張ってくれることによりアクセスが増えるので未登録な場合は登録をしたほうが良い。審査料金がかかるが、それぞれ5万円、4万円、3万円(+消費税)。ただし、ヤフーカテゴリ以外は、rel=nofollowというタグが含まれたリンクしかしれくれないために通常のリンク効果にはならないが、一定のアクセスが増えることになるのでトラフィック効果を得ることが出来る。

(4)ポータルサイトに掲載依頼をする

最近の傾向としてはっきりとしているのは特定の業種のお店や企業を紹介するポータルサイトに掲載されているサイトほど競争率の高いキーワードで上位表示されている傾向がある。

もし自社の業種において人気がありそうなポータルサイトがあれば1つだけでも良いので掲載してもらいリンクを張ってもらうようにする。

(5)求人サイト・クラウドソーシングサイトに掲載依頼をする

最近の目立った傾向としてビッグキーワードで上位表示している企業サイトで複数の求人サイトに求人広告を出し自社サイトにリンクを張ってもらっている事例が増えている。

(6)事例ページ、お客様の声ページからリンクを張ってもらう

Web制作会社にサイトを作ってもらった場合はWeb制作会社の事例紹介ページからリンクを張ってもうことが、税理士などの士業やコンサルタント会社と契約している場合も事例紹介ページやお客様の声のページからリンクを張ってもらうことがある。

(7)団体、協会、組合等に入って会員紹介ページからリンクを張ってもらう

これはGoogleが高く評価する権威のある信頼性のあるサイトからのリンクを集める有効な手段。上位表示しているサイトで見かけるのが地元の経済団体である商工会議所や商工会の会員になって会員紹介ページからリンクを張ってもらう例が良くある。

例:

JADMA

http://www.jadma.org/membercompany/

日本アドバタイザーズ協会

https://www.wab.ne.jp/wab_sites/show_companies?about=true&pre_id=1

新経済連盟

http://jane.or.jp/member/sanjo.html

日本インタラクティブ広告協会

https://www.jiaa.org/about/memberlist.html

日本電子商取引事業振興財団 (入会金20,000円で会費は無料)

http://www.j-fec.or.jp/list/?t=%E3%81%82

(8)コンテンツを他社に提供して著者リンクを張ってもらう

他社が運営するサイトにコラムやレポートを提供して、執筆者の欄から自社サイトにリンクを張ってもらうもの。

この方法もリンク対策成功の法則である「リンクを張ってくれる人に先にメリットを与える」というものに適合したとても良い方法。

特に最近はオウンドメディアブームで、様々な企業がニュースサイトやコラムのサイトを運営しておりコンテンツ不足で悩んでいる。

彼らのコンテンツ不足の悩みを解消してあげなら自社サイトにリンクを張ってもらえれば双方にメリットが生じる。

そうしたサイトに良質な記事を提供すれば自社サイトへのリンクだけではなく、自社が運営するFacebookページ、Twitterアカウントにもリンクを張ってもらえることがある。

(9)デザイン見本サイトに登録する

見込み客が見に来てくれるわけではないが、Webデザインをする上で参考になるサイトを探しているWebデザイナー達が自社サイトに訪問してくれるサービスとしてWebデザインの見本サイトがある。Googleで「Webデザイン見本サイト」で検索するといくつかそうしたサイトが見つかる。遠慮せずに登録申請をしてみる。

(10)業務提携先からリンクを張ってもらう

他社と業務提携をすると業務提携先の企業のサイトにある業務提携先紹介ページからリンクを張ってくれることがある。

他にもライセンスを供与するライセンス供与先を紹介するページからリンクを張ってもらうこともあるので他社からライセンスを受けている場合はライセンス提供元に問い合わせをするべき。

(11)認証機関からリンクを張ってもらう

工業規格、安全規格、環境保護規格等を認証する機関がサイトから認証先一覧という形でリンクを張ってくれることもある。

TradeSafeトラストマーク

http://www.tradesafe.co.jp/application/shops

(12)ニュースサイトからリンクを張ってもらう

プレスリリース代行会社にプレスリリースを配信してもらうと良質なニュースサイトからリンクを張ってもらうことが可能。プレスリリースとは自社の新商品発売やニュース性のある取り組みを一定のフォーマットの文章にしてニュースメディアに発信することを言う。

ニュースとして取り上げられるためにはリリース文の内容が:

(1) 新商品発売

(2) 社内て゛珍しい取り組みをする

(3) イベント開催(セミナー、勉強会、展示会等)

など一定のニュース性があるものでなければならない。

出来れば1回だけではなく、より頻繁に出すようにする。 そのためには向こう1年くらいの計画表を立てて、世の中の動きや、季節、祭日や記念日にからめて企画をするとより高い確率でニュースとして取り上げやすくなる。

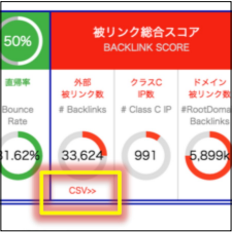

外部被リンクの詳細がCSVデータでわかる

SEOスコープでは調査結果に表示されたページの被リンク元サイトのURLやそれらのトラストフロー等の重要情報をCSV形式でダウンロードすることが出来ます。

調査結果ページの被リンク総合スコアの欄の下にある「CSV >>」というリンクをクリックするとCSV形式の表がダウンロードできます。この表には最大1000件まで表示されます。通常1000件も見れれば被リンク元の健全性を調べる上で十分なデータ量です。

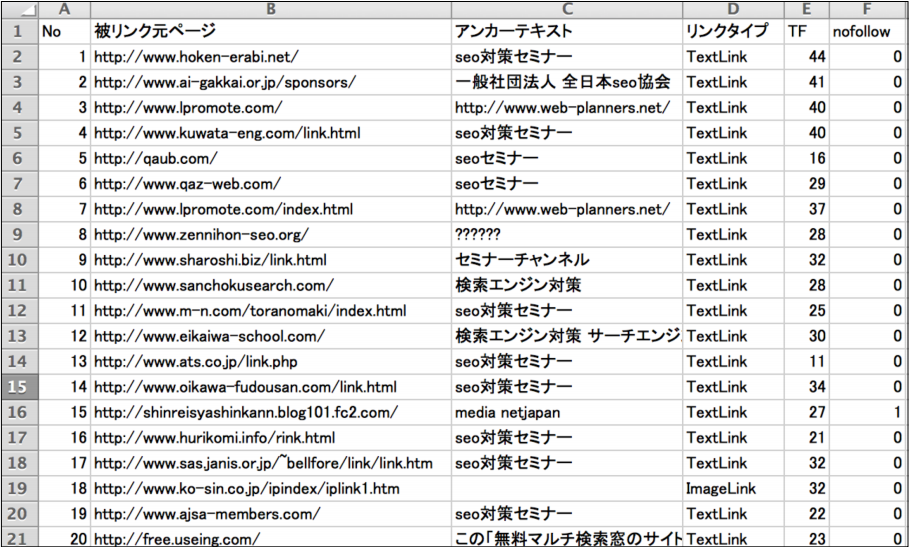

下の図は私が管理しているサイトのCSVデータです。

このデータは左から順番に次の情報が表示されます:

(1)被リンク元ページ

→ 調査結果に表示されたWebページをリンクしているWebページのURL

(2)アンカーテキスト

→ それらのWebページが何という文言でリンクを張っているか。極力アンカーテキストは1つのパターンに偏らずに様々な文言であることが上位表示にプラスに働きます。

(3)リンクタイプ

→ 画像リンクか、テキストリンクか。どちらでも良いのですが、画像リンクの場合はALTに文言が含まれているほうがGoogleはリンク先の内容をより理解してくれますのでALTにはリンク先のページの内容をキーワードをしつこく含めない範囲で手短な文言を書いた方がSEOに有利です。

(4)TF

→ リンクを張っているWebページのトラストフロー。100.点満点で100に近ければ近いほど効果のある被リンク元になります。0に近ければ近いほど効果が低いか、上位表示にマイナスに働く可能性が高いリンクです。これまでの経験上分かってきたのはトラストフロー(TF)が10未満、つまり一桁の被リンク元は上位表示にプラスに働きずらく、時にマイナスに作用することがあります。トラストフローが高いページからの被リンク元を増やし、一桁の低いページからのリンクは削除したほうが上位表示しやすくなります。

(5)nofollow

→ nofollowという属性をアンカータグ(リンクを張るときに使う<A href>というタグ)の中に含めているかどうか?含めている場合はリンクの効果はありません。ただし、アクセス増効果があるのでSEOにはプラスになります。

※ その他、被リンクの注意点はウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)の解説ページを参照して下さい。https://www.web-planners.net/seo-kisochishiki/google-guideline/

以上が、SEOスコープの調査結果に表示される被リンク総合スコアの意味とどのようにそこに表示される個々のデータを解釈して自社サイトの順位アップを実現するかについてでした。

今でもGoogleは被リンク情報を非常に重要視しています。そして被リンクの質を厳しくチェックしているためほとんどのサイト運営者は適切なリンク対策の方法を知りません。また、以前Googleから不正リンクを増やすことによりペナルティーを受けたサイト管理者はリンク対策を積極的にする気にはなかなかなれません。つまりリンク対策に対して苦手意識を持っている傾向が高いのです。

だからこそ、ここがライバルサイトを差をつけやすい重要な上位表示が出来るかどうかの分かれ道なのです。決して苦手意識を持つのではなく、正確なデータを見て冷静に判断して適切なリンク対策を実施してください。そしてライバルサイトよりも遥かに有利な基盤を固めて下さい。必ずどんな競争率が高いキーワードで上位表示を目指そうとも安定的に上位表示が出来るようになるはずです。

ご成功を祈っています。